膵癌

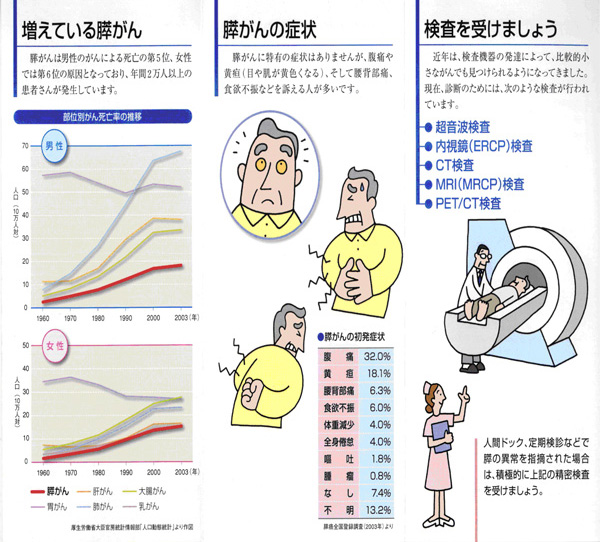

膵癌は難治性癌の1つであり、極めて予後不良な癌です。画像診断が進歩した現在でも、早期発見が難しく、症状出現時には進行した状態で発見されることが多いです。また、発見後、手術療法が行われた場合でも術後早期に再発することが多くみられます。70歳以上の高齢男性に多くみられ、男女比は1.2~1.3:1で男性にやや多い傾向があります。現在、膵癌は増加傾向にあり、年間死亡数は約22,000人(2004年)で、この35年間で約5倍に増加しています。リスクファクターは喫煙、糖尿病、慢性膵炎、飲酒などがあげられますが、これらのうち喫煙が最も重要な危険因子であるとされています。

1. 症状

- 腹痛:持続性の心窩部~背部痛

- 総胆管の圧迫・閉鎖閉塞性黄疸症状:白色便、皮膚痒感、発熱

- 膵外分泌機能低下症状:体重減少、脂肪性下痢

- 膵内分泌機能低下症状:口渇、多飲、多尿

2. 検査

画像診断と腫瘍マーカーが有用です。各種の検査、画像診断により膵腫瘤の質的診断が行われますが、質的診断がつかない場合や組織診断が必要な場合は確定診断として膵生検(細胞診)が行われることがあります。

- 機能的検査

- 血中・尿中膵酵素アミラーゼ、エラスターゼなど

- 胆道系酵素ALP、LAP、γ-GTP など

- 腫瘍マーカーCA19-9、CEA、Span-1、Dupan-2、CA50など

- 画像診断

- 超音波;腫瘍範囲診断

- CT;腫瘍範囲診断

- MRCP;膵臓の形態、腫瘤質的診断

- MRI;膵臓の形態、腫瘤質的診断

- 確定診断:膵生検(細胞診)、ERCP 下膵液細胞診、ERCP 下擦過細胞診など

MRCP:磁気共鳴胆道膵管造影 ERCP:内視鏡的逆行性胆管膵管造影 CEA:癌胎児性抗原Span-1、Dupan-2:糖鎖抗原

3. 治療

膵癌の治療の選択は癌進行度によって決定されます。膵癌は診断時すでに進行癌であることが多く、集学的治療が行われます。切除可能率は約30%で、残り約70%は根治手術が不能となります。この場合、放射線療法(体外照射、術中照射)、化学療法(全身投与、局所投与)などの非手術療法が行われます。化学放射線療法などの併用療法も行われる場合もあります。

- 手術療法

手術可能症例には、原則手術療法が適応されます。 - 放射線療法

切除不能例であり、遠隔転移がみられない場合、放射線療法が適応となります。放射線療法には体外照射と術中照射などがあります。局所進行膵癌に対し、放射線単独で行われる場合と、化学療法と併用して行われる場合がありますが、化学放射線療法がより治療効果が良好です。

また、骨転移や神経叢浸潤による疼痛を緩和する目的で放射線を用いる場合もあります。 - 化学療法

化学療法は全身状態や主要臓器機能が良好である場合に適応されます。膵癌の殆どは腺癌であるため、腺癌に有用である薬剤が選択されます。全身投与が一般的ですが、組織内濃度を高めることにより治療効果の増強を図るため、動脈内投与する場合もあります。以前は5-FUが最も多く用いられていましたが、症状緩和効果と生存期間延長効果において塩酸ゲムシタビン(GEM)が有意に良好であることが報告され、GEM 治療が第一選択となっています。また最近、遠隔転移を有する膵癌に対して新たにTS-1が承認を受け、GEM+TS-1の併用療法も行っています。

一方、欧米では、GEM 単独治療とGEM に他の抗癌剤を併用した療法との比較試験が行われ、その結果が報告されており、今後、本邦においても膵癌の化学療法のファーストラインが変わる可能性もあります。 - 減黄治療

膵癌は胆管に浸潤して、胆管が狭窄または閉塞し、閉塞性黄疸を来たすことが多くみられます。閉塞性黄疸が持続した場合、化膿性胆管炎⇒敗血症⇒多臓器不全の経緯をとり、致命的な病態になることが多いため、緊急的な減黄治療を要します。減黄治療としては、内視鏡的または経皮的にドレナージを行い、切除不能例には胆道癌と同様に、腫瘍部分をバイパスする管として金属ステントを永続的に留置します。