大腸癌

はじめに

早期大腸癌の5年生存率は90%以上である一方で、高度進行大腸癌は、5年生存率は10%以下と予後不良です。35歳を過ぎると、大腸癌の発生頻度が上昇してくると言われ、無症状の事が多い早期癌の患者さんの発見のために、全大腸内視鏡検査を行います。先に、便潜血検査(2日間行うことが多い)をスクリーニング検査として行う場合があります。

大腸癌の診断

治療方針を決めるにあたって、癌の大腸壁深達度、転移の有無(リンパ節、肝、肺など他臓器)を調べることが必要です。直腸指診、内視鏡検査、注腸造影検査、腹部超音波検査、CT、MRIなどを行い、癌の進行度を判定し、内視鏡治療や外科手術などの治療方針の決定を行います。

早期大腸癌

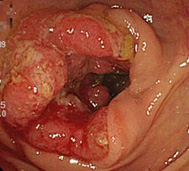

進行大腸癌

治療の選択

- 内視鏡治療

粘膜内癌、粘膜下層浸潤癌(浅い浸潤に限る)は、内視鏡的ポリープ切除術、粘膜切除術(EMR)で、病変の摘除を行います。なお、内視鏡的大腸粘膜下層剥離術(大腸ESD)で大きな病変を切除することもあります。切除後の摘除病変の組織学的検査の結果、開腹して外科切除(追加切除)が必要になる場合があります。 - 外科治療

腫瘍の壁進展度、リンパ節転移の範囲を考慮して、手術の切除範囲が決まります。

肝転移(約30%程度見られる)のある場合は、肝切除を行います。また、ラジオ波による熱凝固療法や肝動注療法(動脈から抗癌剤を投与する)を行うこともあります。肝外転移があれば、全身化学療法を行います。 - 姑息治療

進行大腸癌による腸閉塞をきたした場合、大腸ステント留置術を積極的に行なっています。

大腸癌に対してのステント治療はこちら

大腸癌は、5%程度で、同時性、異時性に多発癌を認めるため、術後も定期的に内視鏡検査、腹部エコー、CT検査などを行い、経過を診る必要があります。

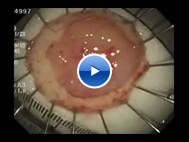

内視鏡的大腸粘膜下層剥離術(大腸ESD)について

早期大腸癌に対する「大腸ESD」は、高度の技術が必要とされ、なかなか普及していないのが現状です。「大腸ESD」の難易度が高い理由として、大腸壁が3ミリと非常に薄いこと、大腸はひだや屈曲が多く存在することなどがあげられます。

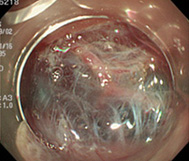

「大腸ESD」の適応は、内視鏡治療の適応病変のうち一括切除が必要な病変で、従来のスネアによるEMR(内視鏡的粘膜切除術)では分割となる病変と定義されています。簡単にいえば、「大腸ESD」は、早期大腸癌が疑われる大きな病変が対象になるというわけです。

私達内視鏡スタッフは、上越地区においても、低侵襲で有効性の高い最先端医療である「大腸ESD」を患者さんが安心して受けて頂けるように日々努力しています。最近では10㎝以上ある大きな早期大腸がんの数症例を無事一括切除することができました。

当科での「大腸ESD」は、内視鏡の先端から出して使用する電気メスとして、dualナイフを主に使用し、必要に応じて、ITナイフnano、SBナイフJrを使用していますが、ESD技術の向上に伴い、dualナイフ1本でESDを完結できることが多くなりました。難易度が高い病変では、クリップ&スネア法という病変の牽引術を用い、スムーズに病変を切除できる様々な工夫も行っています。

上越地区では「大腸ESD」が施行できる病院が非常に少ないこともあり、近隣の開業医の先生から多数の症例を御紹介頂いています。おかげさまで、朝日新聞出版の「いい病院2016」という雑誌の大腸がん内視鏡治療(大腸ESD)ランキングで、北陸・甲信越で8番目に多い病院として取り上げられました(新潟県では新潟大学医歯学総合病院についで2番目となっています)。

当科では、内視鏡スタッフ全員が協力して、1症例1症例を大切に、全力で取りくみ、患者さんが出来るだけ待つことなく、「大腸ESD」を受けて頂けるように努力していきたいと思います。

大腸ESDに使用するナイフ

SBナイフJr

dualナイフ

ITナイフ

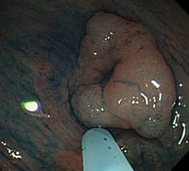

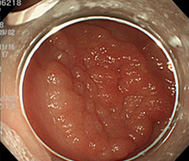

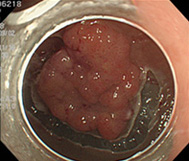

当科での大腸ESD

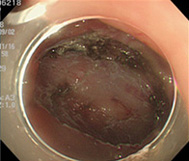

病変を十分に観察

全周切開

粘膜下層剥離(前半)

粘膜下層剥離(後半)

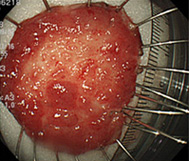

病変を一括切除

切除標本

上越タイムスに取り上げられました!!

(掲載については、上越タイムスから許可を得ています。)

第38回新潟労災病院合同研修会の発表内容

【ご利用方法】